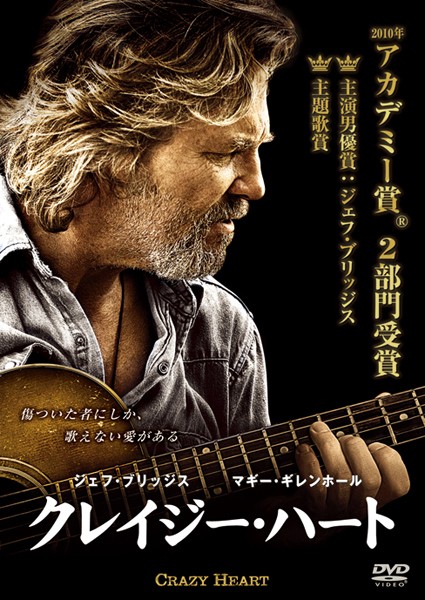

いい映画だ。酒に溺れて身を持ち崩した57歳の初老のカントリーミュージシャンが再起を果たす感動の物語である。しかも,再起は果たしたがそれはほろ苦く,決して甘美な成功ではなく,ヒロインとの恋愛も成就しない。そして彼自身が何より,自分が若くもなく,健康でもなく,人生最後の日が刻々と迫ってきていることにも気がついている。だがそれでも男は愚直にステージで歌い,曲を作り続ける。

酒飲みの私(休肝日がほとんどないことに今更気がつく54歳です)にとっては,もう他人事ではないのである。だからこそ,必死に再起を果たそうとするメタボおやじの姿に胸が熱くなり,目頭が熱くなる。第82回アカデミー賞主演男優賞と主題歌賞を受傷した素晴らしい作品である。

バッド・ブレイク(ジェフ・ブリッジス)はかつて一世を風靡していたカントリーミュージシャンであり,誰一人知らぬ者のないのないスターだった。しかし,若手の歌手の人気に押され,今では新しい曲を作ることもない。ボロ車を運転して今日はショッピングセンター,明日は数百キロ離れた町のボーリング場とドサ回りの歌手として糊口をしのぐ毎日だ。

4度結婚したが,バンドツァーに明け暮れる生活に愛想を尽かされて4度離婚し,共に暮す家族もない。そして,アルコール依存症でウィスキーが手放せず,タバコを常にふかしている。体調も悪く,ステージの最中に楽屋裏に駆け込んでゲロを吐いたりしている。彼は心身ともに疲れきり,体は悲鳴をあげていた。そしてその悲鳴を酒で黙らせている。日毎に,そのたびに体は崩れていく。彼のだらしなく太り始めた体からは,腐臭が漂ってくるようだ。

そんなある日,数年ぶりで彼は地方紙のインタビューを受ける。インタビューを申し込んできたのはジーン(マギー・ギレンホール)だった。4歳の息子バディを一人で育てるシングルマザーである。そして二人は次第に惹かれ合い,愛し合うようになる。バッドはジーンの自宅を訪れるようになり,彼女の一人息子も彼に懐いていく。だが,バッドは相変わらず,酒浸り生活から抜け出せないままだ。

そしてバッドのもとにマネージャーから「トミー・スウィート(コリン・ファレル)の野外コンサートがあり,その前座で歌ってくれ」という連絡が入る。トミーは今一番売れっ子のシンガーだが,かつてのバッドのバンド・メンバーであり,トミーにとってバッドは音楽のイロハから教え込んでくれた師匠なのである。つまり,師匠に弟子の前座をしろというのだ。バッドにもプライドがある。しかし,生きていくためには金が要る。彼は渋々ながらコンサート出演を承諾する。そして,恩師復活を喜んだトミーは自分のために新曲を書いてくれと依頼する。

アルコール依存症から立ち直れないながらも,バッドはジーンと彼女の息子との生活を考えるようになるが,そんなある日,事件が起きてしまい掌中の珠を失ってしまう・・・という映画である。

以前にも書いたが,初老の中年や高齢者を主人公とする映画を最近よく見る。自分が次第に彼らの年齢に近づいているから,彼らの様子は他人事ではないのだ。

この映画のバッドもそうだ。かつての教え子が自分を凌ぐスターに上り詰めている一方,ミュージックシーンでの自分の居場所はどんどん小さく,狭くなっていく。弟子がコンサートをすれば1万人が押しかけるが,自分の演奏の場はボーリング場の片隅か酒場の小さなステージだ。弟子は声を大事にして強い酒を止めたというのに,自分は毎日泥酔してボロ布のように眠るだけだ。新しい曲は浮かんでくるが,それをまとめる気力もないし,曲を書き上げるために努力するのは面倒だ。そして今日もまた,泥酔してベッドに倒れ込む。

もちろん,彼はかつての大スターだ。今でも町を歩けば「よぉ,バッド!」と声をかけられ,酒屋に行けば「あんたの曲は全部知っているし,好みの酒が何かもよく知っている。あんたに酒を奢れるとしたら名誉なことだ」とただで酒を手に入れることもできる。

酒場でのコンサートが終われば言い寄ってくる女が必ずいて,女にも事欠かない。好きな歌を歌ってスター街道まっしぐらという思い通りの最高の人生というわけではないが,最悪の人生というわけでもない。街から街へと長距離運転は身体にこたえてきたが,まだしばらくは大丈夫だろう。希望はないが,希望がないことは絶望ではない。そうやって静かに朽ちていくのも人生だ。

だが,そんなバッドにトミーのコンサートの前座の話が舞い込むのだ。バッドのマネージャーは誇り高いバッドがそれを引き受けないことは百も承知だ。だがそれでも,マネージャーは無理やり強引に承諾させる。バッドの歌声はまだ十分に通用するし,作曲の才能も枯れていないことを知っているからだ。バッドに必要なのは一つのきっかけだ。それさえあれば,眠れる獅子は目覚めることができるはずだ。過去の甘美な夢にまどろむ獅子を目覚めさせるには,強引に叩き起こすしかない。

バッドは前座として舞台に上がり,1曲目を歌い始めるが,この時トミーがそっと舞台に上がり,バッドとのデュオが始まる。全くのリハーサル無しのデュオだったが,はじめトミーにリードされていたバッドは次第に主導権を握り,バッドの歌は復活する。そして観客はその歌声に歓声を揚げる。このシーンは涙なしには見られない。

そして,もう一つの「きっかけ」はもちろん,ジーンとの出会いだ。ジーンと息子と数日間暮らし,結婚はしたが家庭というものをついぞ持ったことがないバッドは,次第に彼らとの生活を考えるようになる。今まで自分には無縁だった「家庭」が手を伸ばせば届くところにあることに気付く。しかし,だからといって酒は止められない。ジーンが「せめて息子の前ではお酒を飲まないで」と懇願しても,「わかったよ」とか言いながら,グラスのウィスキーをぐいと煽ってしまう。そして,大失態をしてしまう。その結果,大きなものを失ってしまう。まさにどうしようもない飲んだくれのダメおやじである。

だが,その傷心の日々からひとつの珠玉の歌が生まれる。この映画の主題歌であり,アカデミー賞を受賞した "The Weary Kind" である。これがなんとも胸に染み入るいい曲なのだ。私と同じくらいの年齢の人が歌詞カードを見ながらこの曲を聞いたら胸に迫るものがあるはずだ。自虐と悔悟と諦念が入り交じり,それでもまだなお何かを希求し憧憬を抱き続けける悲しい魂がそこにある。それは紛れもなく,50代の疲れきった男にしか歌えない魂の歌だ。

そして,酒浸りの生活を続けているバッドだが,愛用のギブソンのアコースティックギターだけは大切に扱っている様子に胸が熱くなる。どんなに荒んだ生活をしても,ミュージシャンとしての矜持だけは捨てていないことがわかる。交通事故にあって病院のベッドで意識が戻った時,真っ先に「俺のギターは?」と看護師に尋ねるシーンが感涙ものだ。

それにしても,主演のジェフ・ブリッジスの歌とギターの巧さといったらない。映画の中で吹き替えなしに,本当にギターを演奏しながら歌っているらしいが,実に惚れ惚れするようないい声であり歌なのだ。そして,ギターを弾く姿も本職といっても通用するくらいで,本物のミュージシャンと遜色ないくらいだ。同様に,トミーを演じるコリン・ファレルのまたいい声で歌っている。二人のデュオのシーンは本当に素敵だ。

カントリーミュージックこそがアメリカ人の心の故郷(ふるさと)であり魂の歌だという。フランス人にとってのシャンソン,日本人にとっての民謡と同じらしい(ちなみに,「演歌は日本の心」と言われるが,演歌は今から40年ほど前に作られた新しいジャンルの歌である)。ジョン・デンバーも,オリビア・ニュートン・ジョンも,リンダ・ロンシュタットも,ボブ・ディランも,イーグルスも皆,カントリーミュージックが出自であり,カントリーの要素を持っているからこそ,アメリカ人の心を揺さぶり,心の琴線を震わせたのだという。恐らく,アメリカ文化の根底にある「ぶれない軸」みたいなものだと思う。

全体を通してみると,ちょっと都合良すぎる展開(例:断酒会に入ってすぐにアルコール依存症から脱却できる点。バッドとジーンがベッドインするまでの展開が早過ぎる点など)はあるが,それは些細なことだ。感動を無理やり盛り上げようとするあざとい演出はないし,静かな余韻をもたせるラストシーンも素晴らしい。まさに,大人のための映画である。

歳を取ると,こういう映画の良さが初めて分かる。年を取るってのも悪くないなと思う。

(2011/11/22)