これは,忘れられた悲運の楽器の復活を描いた冒険小説であり,数奇な運命をたどった楽器をめぐる良質のミステリーであり,詩情豊かなノンフィクション・エッセイである。内容はよくまとまっていて読みやすく,文章も非常に上手い。おまけに,音楽史におけるヴィオラの存在,弦楽器作りの歴史,ヴィオラ音楽の歴史を変えた二つの作品についての詳細な説明,社会における音楽家の地位など,実に膨大な知識がぎっしりと詰まっていて,それだけでも読む価値があるくらいだ。

ちなみに著者の公式サイトはこちら。CDの視聴はここ。音色がヴィオラと全く異なった別種類の楽器であることに驚くはずだ。

この物語は今から10年ほど前,ヴィオラ奏者である著者が渋谷にある馴染みの楽器店を訪れ,店の奥にあるショーケースに飾ってあった古ぼけた弦楽器に,ひょんなことから目を留めたことから始まる。それはチェロにしても小さすぎ,ヴィオラにしては大きすぎる不思議な楽器だった。それは,100年の眠りについていた忘れられた楽器が目覚め,著者とこの不思議な楽器の運命の重い歯車が動き出した瞬間だった。

やがてその楽器の名前がヴィオラ・アルタ(Viola alta)であることが判明し,著者は楽器を鳴らしてみるが,それは何とも不思議な音色のヴィオラだった。ヴィオラ特有の鼻にかかったようなくすんだ音色がなく,明瞭で力強い音を持つ楽器だった。その素晴らしい響きに心を奪われた筆者はネットで情報を収集するが,ほとんど情報は得られない。

情報は古い音楽事典にあった。そこには,

これでこの楽器の名前と正体は分かった。100年前の1902年に作られた楽器であることもわかっている。さあ,ここであなたならどうするだろうか。ヴィオラ奏者として飯を食っている人間が,この奇妙なヴィオラを手に入れたらどうするだろうか。

何しろ,何でも調べられるインターネットに情報が全くないのだ。ネットに情報がないと言うことは,情報が存在しないということであり,ヴィオラ・アルタという楽器が他に存在しないと言うことだ。これ以上調べようにも手がかりが得られる確率はほとんどゼロだ。

そして,このヴィオラ・アルタは余りにも大きい。通常のヴィオラが40センチなのに,これは7センチ長い47センチだ。実際,著者がヴィオラ・アルタを持っている画像を見ると,笑ってしまうほど巨大だ。楽器をやったことがある人ならわかると思うが,持って演奏する楽器ではサイズや重さがちょっと違うだけで,弾き易さや疲労度が大きく異なるのだ。弾きこなすだけでも一苦労だろう。

そして,音自体がヴィオラと違いすぎる。ヴァイオリンが輝かしく艶やかで立ち登るような音なのに対し,ヴィオラの音はちょっと鼻にかかったようなくぐもった音色だ。あか抜けない音,と言ってもいいと思う。それがヴィオラの魅力であり,ロマン派以降の作曲家はその音色に作曲者自身の複雑な思いを込め,この楽器のための曲を作ってきたのだ。それなのに,このヴィオラ・アルタは「低音域に拡大されたヴァイオリン」のような輝かしく伸びやかな音を出すのだ。もちろん,それがヴィオラ・アルタの特徴なのだが,逆を返せば,通常のヴィオラのための曲をヴィオラ・アルタで演奏しても全く別の曲として響いてしまうと言うことを意味している。

となると,ヴィオラ・アルタのために書かれた曲を発掘するか,ヴァイオリン曲を自分でヴィオラ・アルタのために編曲するか,ヴィオラ曲をそのまま転用するしかない。正攻法は最初の二つだが,どちらも極めて大変だ。普通なら,ここまで考えたらヴィオラ・アルタを所蔵したとしても,それで演奏会を開こうとは思わないはずだ。

だが,本書の著者は最も困難な道を選ぶ。ヴィオラ・アルタの演奏会を開き,インターネットでヴィオラ・アルタについてどんどん情報を流し(もちろん,日本語だけでなく英語やドイツ語でも情報を流したはずだ),どんな些細な情報にも目を光らせることにする。正攻法だが愚直だ。

だが,そんな愚直さが奇跡を起こす。オーストリアの音楽家,スミス氏からメールが舞い込んだのだ。そこには「私もヴィオラ・アルタのレプリカを所蔵している。ネットでこの楽器について検索すると,必ずあなたの名前が見つかる。是非,連絡を取りたい」と書かれてあった。そして,著者はオーストリアに出向き,スミス氏と感動の対面を果たす。スミス氏もまたヴィオラ・アルタについての情報を探していたが,もう新たな発見は得られないのではないか,とのことだ。

だが,著者はそれでも諦めない。次にオーストリアに来れるのはいつかわからないからだ。だから,ありとあらゆる可能性を探り,想像力の限りを尽くす。そして,わずかな手がかりも見逃さない。どこまでも真っ直ぐである。その愚直さがさらなる奇跡を引き寄せる。

彼が持っているヴィオラ・アルタの工房の名前からドイツのある街の通りを発見し,なんと工房のあった場所を捜し当てるのだ。そしてそこには楽器店があった。

そして彼は,ヴィオラ・アルタとリッター教授にゆかりの人物との会話から,ルートヴィッヒ二世時代に作られたパイプオルガンのことを知り,そこにヴィオラ・アルタというストップがあるのではないかと考える。パイプオルガンには様々な楽器の音を模倣したストップが備えられているからだ。ヴィオラ・アルタの全盛期のパイプオルガンなら,その名を冠したストップを備えていてもおかしくない。そして,夕暮れ迫る教会でストップ探しになるが,何しろストップは233もあり,ストップの名前もすり減っている。

そして,ヴィオラ・アルタ・ストップは100年の眠りから目覚める。そして著者は夢にまで見たヴィオラ・アルタの音を聞く。その音は大空に羽ばたく白鳥のように限りなき高みを目指して飛翔し,自らの復活の歌を高らかに歌う。これこそが,生みの親リッターが夢見た「未来のヴィオラ」の音だった。

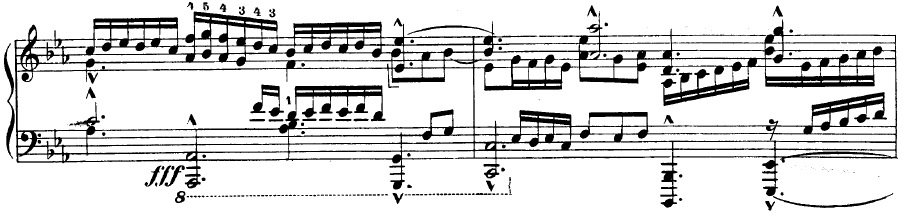

音楽的には,「ヴィオラ・アルタを前提に書かれた曲は,ヴィオラ・アルタのない時代には正しく意味が伝わらない」というのが面白かった。本書ではたびたび登場するリストの「忘れられたロマンス」はヴィオラ・アルタのために作曲された曲だが,通常のヴィオラでも演奏できるために不都合は生じないが,リヒャルト・シュトラウスのオペラ「エレクトラ」ではヴィオラ奏者は途中でヴァイオリンに持ち替えている。ヴィオラでは出せない高音が楽譜に書かれているからだ。だから現在はこのパートはヴァイオリンが演奏するのが常識となっているらしい。ところが,ヴィオラ・アルタでは持ち替える必要がない。ヴィオラ・アルタは五弦でヴィオラより高音が出せるからだ。だが,ヴィオラ・アルタが消えてしまえば,シュトラウスの書いた音符は謎になってしまった。

これで思い出すのがバルトークのピアノ協奏曲第2番だ。この曲には10ヶ所ほど,通常のピアノでは出せない低音が書かれている。実はこの曲はベーゼンドルファー・インペリアルという「92鍵のピアノ」を前提に作曲されていて(97鍵タイプのインペリアルもある),このタイプのピアノ以外では演奏不能なのだ(だから,通常のピアノでこの部分はオクターブ高く演奏する)。バルトークのピアノソナタや第3ピアノ協奏曲にも「インペリアルだけでしか出せない低音」が使われているが,ベーゼンドルファー・インペリアルの存在を知らないと,これらのバルトークの楽譜に書かれた音符は理解不可能だろう(ちなみに,バルトークがこの協奏曲に求めた音と,ベーゼンドルファーの音の方向性とは全く異なっていると思うが・・・)。

ちなみに,ベーゼンドルファーに「88鍵より低音が出せるピアノ」について相談したのはブゾーニで,彼が編曲したバッハの「聖アンのフーガ」の終結部は92鍵のピアノでなければ鳴らせない音が2つ記載されている(ちなみに,この曲はブゾーニのバッハ編曲の最高傑作であり,ピアノ編曲史上に燦然と輝く比類なき偉大なピアノ曲だ。この曲に比べたら,同じブゾーニの「シャコンヌ」は数段格下だと思う)。

いずれにしても,本書はとても気持ちのいい本だ。一途な思いが次々に奇跡を呼び寄せていく様子は感動的だ。奇跡を生むのは,ほかならぬ人間のひたむきさであり,熱い思いであることを,この楽器は教えてくれる。奇跡は決して神の業ではなく,人間が強い意志で引き寄せ,生み出すものなのだ。

100年前にドイツで作られた楽器が,戦火を逃れたという奇跡,その楽器がアメリカに渡り,日本人の楽器商によってまとめ買いされて船便で極東の国に運ばれたという奇跡,そして,渋谷の楽器店のショーケースの奥で数十年眠っていて,自分にふさわしいヴィオラ奏者の出現を待っていたという奇跡,そしてそのヴィオラ奏者がたまたまその店にいた時に,幼い子供が「ママ,小さなチェロがあるよ」と声を上げ,その声がヴィオラ奏者の耳にとまるという奇跡・・・!

恐らく,どの一つの奇跡でも欠けていたらヴィオラ・アルタは今でも楽器店のショーケースの中で眠り続けていて,永遠に日の目を見ることはなかったかもしれない。

人が楽器に出会い,楽器は人を選ぶ。そういう人と楽器の稀有な出会いが稀有の音楽となり,私たちはそれに感動する。

(2013/02/04)